「你必須擁有一整套模型,否則你會被你最熟悉的工具欺騙。」

2025年4月,美國總統川普的關稅震撼不由得讓人想起傳奇投資家「查理蒙格」的這句經典。

這個月的關稅重拳讓市場反反覆覆,有創紀錄的跌點,也有因為美國宣布將延緩關稅執行90天的強彈,投資人陷入一場如「塔雷伯筆下黑天鵝」般的急速震盪,也經歷了如「霍華德馬克斯的市場週期筆記」裡重複闡述的投資人恐慌與後悔老戲碼。

面對這種充滿不確定性的全球劇變,光靠單一的產業解讀、數據分析或技術指標都是不夠,我們必須學會有系統、有格局的理解解這世界,就如查理蒙格早在1994年指出的:「你需要一個來自多學科的心理模型格狀結構來思考問題。」

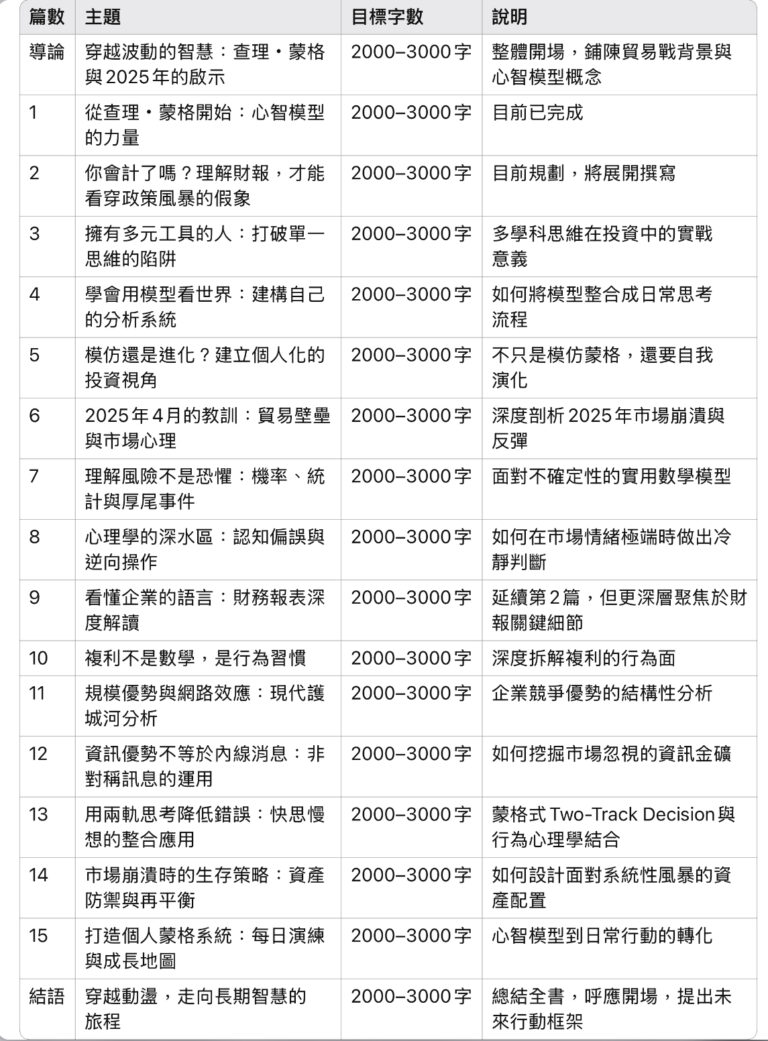

《跨學科的模型結構:思考的深度,決定能活下來多久》

蒙格早就警告我們,如果只用熟悉的那一套看世界,轉彎處正是要摔最重的時候,2025年4月的關稅戰正是一個絕佳例子:

一、經濟學告訴我們:關稅會引發通膨與需求下降。

二、政治學告訴我們:這是選舉操作與地緣權力的延伸。

三、心理學告訴我們:市場的崩盤不來自真實衝擊,而是預期的劇烈變化。

四、會計學告訴我們:企業財報中哪些人能把成本轉嫁,誰將損失慘重。

這些思維模型不是彼此取代,而是相互搭建、相互交錯呼應,它們形成一個有彈性的判斷框架,當風暴來襲時,我們可以不是靠「直覺」做決定,而是靠「結構」活下來。

《資訊不缺,思維才是稀缺品》

2025年4月的市場不是沒有資訊,而是資訊過載,你每天可以輕鬆讀到超過百篇關於關稅戰的評論,數家分析師的預測,數十個YouTuber的恐嚇標題,如果自己沒有一套心智模型去整理這些資訊,我們得到的會都只有情緒、沒有結論。

塔雷伯曾說:「在風險中,只有有系統的思考才會留下。」我們要的不是更多資料,而是更有組織的思考方式,這正是蒙格式的簡單原則:

一、永遠從基礎數學開始:這場關稅戰的實際衝擊是多少?關鍵企業的營收組成如何?

二、懷疑自己第一時間的直覺反應:你是因為媒體恐慌而想賣出,還是因為公司基本面真正惡化?

三、建立長期時間軸:如果你預期90天後會反彈,那你能忍住眼前的跌幅嗎?

《人性的偏誤》

真正會有可能讓我們畢業的是「從眾」、「過度自信」與「確認偏誤」。

霍華德馬克斯說過:「市場總是在貪婪與恐懼之間搖擺,真正重要的是你在搖擺中的位置。」

而查理蒙格也提醒我們:「大多數錯誤都來自心理學。」

2025年4月的投資市場,正是一場心理測驗:

一、從眾效應讓你在別人賣出時也跟著賣。

二、過度自信讓你在錯估局勢時還堅信自己的預測。

三、確認偏誤讓你只看見支持你想法的資訊,而忽略反向訊號。

這個月市場有暴跌,但市場的報復性反彈卻會更加深投資人的心理偏誤,這可能導致在低點賣出,然後在高點又買回,情緒性的動作一再的「自證失敗」。

《用複利與規模優勢,看見企業真正的生存力。》

這場風暴讓我們可以重新審視什麼是「能穿越周期的公司」:

一、Apple 因全球供應鏈優化與服務部門營收增加,幾乎不受關稅影響。

二、TSMC 雖然短期影響大,但因其技術領先與高毛利特性,在反彈中迅速回升。

三、相反,一些只有品牌沒有成本優勢的中型企業則高機率會被關稅直接吞噬。

複利的力量,不只有是在資金的報酬,而是企業能否把優勢累積到下一個週期中,投資的核心不是買便宜,而是找出那些具備「時間護城河」的公司。

《反思與行動:打造自己的「投資心智模型格狀結構」》

2025年的4月可以算是一場突如其來的風暴,也可以說是一面鏡子,它照出:

我們是否真的具備跨學科的理解力?

我們是否能在資訊混亂中做出清晰判斷?

我們是否能抵抗內心的不安、情緒與焦慮?

如果發現自己在這段期間操作情緒化而導致錯誤或判斷失誤,這就是被情緒綁架了,請不要只是「下次再更小心」,而是需要明確問自己一個問題:

「我是否有在建立一套足以穿越風暴的心智結構?」

《打造自己的投資思維系統》

或許我們可以每週用30~60分鐘練習:

一、建立模型圖譜:

開始列出自己理解的學科模型,例如:邊際效益、逆向思維、機率分布、現金流分析等,每週補強一項。

二、用模型解釋來整理市場新聞:

每週選擇兩則新聞,用會計+心理+政治的面相來寫下三種角度的分析。

三、寫下當週情緒與決策對照:

為何做出那個操作?

背後有何偏誤?

如何下次改善?

四、找一位心智模型的夥伴對話:

讓自己覺得不是孤軍奮戰,有人可以一起進步,以前或許很難,但現在有AI。

《可以穿越風暴的,不是資訊,而是系統。》

如果我們正在構築一套屬於自己的投資智慧,那麼2025年的4月就不是一場災難,而是一堂真實世界的演練,沒有人能給我們都精準的答案,但許多大師、前輩都一直提醒我們:

真正決定是否能站到下一個高點的,是每天思考世界的方式。