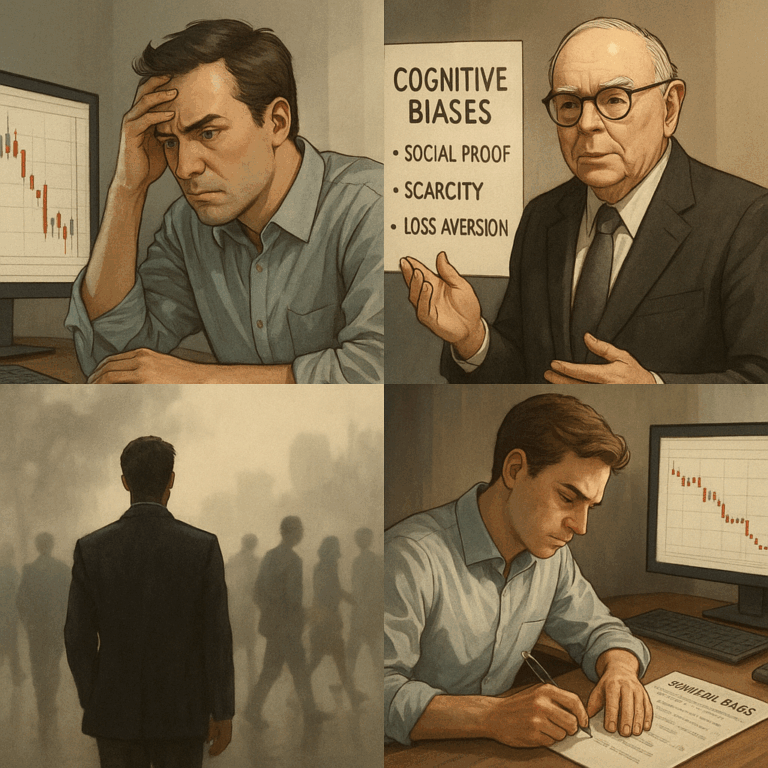

《心理學的深水區:認知偏誤與逆向操作》

丹尼爾康納曼說「真正的投資高手,並不是冷酷理性,而是能意識到自己什麼時候不理性。」

查理蒙格說「多數人不願與群眾唱反調,因為那意味著承擔錯的孤獨感。」

《你以為自己在思考,其實只是「反射」。》

投資世界裡最大未爆彈,不是資產泡沫,不是總體經濟,而是你自己大腦裡的陷阱。

研究指出,大多數投資決策來自情緒與直覺,而非邏輯推理。你以為自己在「分析」,其實是在用一套自以為合理、但極度片面的認知模式做反應。

2025年4月的市場劇震,就是一面鏡子。

有些人說:「情勢太危險,我先出場」,但其實沒想過出場後會不會更危險;

有些人說:「反正市場總會回來,卻從未問過自己是否能撐到那時候。」

《識別常見偏誤》

蒙格在他的名作「心理學中的人類誤判」中列出24種認知偏誤,這些偏誤,是導致人們做出錯誤決策的心理機制,其中有三個最該認識的:

一、社會認同偏誤(Social Proof):也就是羊群效應,大家都在做,所以每個人都覺得應該要做;買進、賣出、追高、殺低,都成了「集體錯覺」下的自我合理化。

二、稀缺性偏誤(Scarcity Bias):越是被宣傳為稀有的資產就會越讓人想要;當分析師說「某ETF只剩最後30%」,投資人總會像趕末班車般衝進去,深怕買不到。

三、避免損失偏誤(Loss Aversion):跌5%受不了,漲10%卻不覺得高興,不追求最大值,只是害怕失去。

蒙格提醒我們:「了解錯誤的心理,遠比了解正確的做法更重要,因為錯誤會讓人輸得更快。」

《逆向操作不只是反著做,而是「看穿群眾為何錯」》

許多人誤解「逆向操作」的含義,以為那只是與市場反向行動,然而真正的逆向操作,絕非只是「為反而反」。

投資最不該老想著物極必反,市場大漲時就硬要空,感覺大家悲觀時就無腦加碼。

正確投資該做的是:

「在市場因為錯誤的理由過度反應時,知道如何保持清醒。」

這份清醒,來自對人性的洞察。

《直覺,是被教壞的》

康納曼在「快思慢想」中指出,人類大腦有兩種系統:

一、系統一(快速):直覺、自動、感覺為主。

二、系統二(慢速):分析、邏輯、需耗能。

大多數人依賴系統一來面對市場;聽到壞消息就賣、看到K線破底就恐慌、別人都說好就追進去⋯等。

但康納曼強調:「大腦不是為了投資設計的。」這意味著我們必須刻意建立干預機制,否則將永遠是情緒的奴隸。

《資訊過量、思考不足》

2025年4月的市場是一場經典的心理教案,我們看到了一個現像,AI時代的資訊過量,卻反而讓人思考更少;流媒體、X、YT、分析社群等,每天上百上千條市場訊息,大腦早就超載,於是投資人大都回歸習慣模式:

一、看三個標題就以為理解

二、跟著KOL喊單就動作

三、聽到一次「恐慌性拋售」就自動想出場

這些不是知識太少,而是訊息太多、但未曾內化。

《是否有「自動投資人格」?》

投資應該經常反思自己:

一、在什麼情況下會不加思索地做出交易?

二、哪些特定人的話,會讓自己自動相信、跟單、照做?

三、是否常常做完一筆交易後才開始找理由來安慰自己?

如果這些情況經常發生,那代表有「自動投資人格」,這是一種由市場氣氛驅動的操作傾向,而非來自深度思考的策略。

《打造自己的「心理偏誤對策清單」》

一、最近一次因為「大家都買」而進場的是什麼?結果如何?學到什麼?

二、是否常常在獲利很少時就急著停利?為什麼對賺錢感到不安?

三、曾經哪一次太相信某位專家的意見?最後的驗證結果是什麼?

四、下次再遇到市場劇烈波動,會先問自己哪三個問題?例如:

(一)這個事件真有那麼嚴重?

(二)是否因為焦慮而想逃?

(三)策略是否有提前設好退場或加碼邏輯?

這些問題,會讓自己的大腦從「反射」回到「反思」。

「不逆人性,就無法逆市場。」,投資從來就不是工具戰爭,而是心理戰爭。

投資不會輸在資訊不足,但是會輸在認知混亂。

投資不會敗給波動,卻會敗給情緒。

查理蒙格教我們辨識錯誤、康納曼教我們重啟思考,「逆向,不是叛逆,是清醒。」

下一次市場喧囂時,我們是會被帶走的那一位?還是能保持沈著的異類?