《學會用模型看世界:建立自己的資產決策系統》

雷達里歐曾說:「如果不能將原則應用到決策中,那就只是觀念,而不是智慧。」

《擁有模型,不代表就會用它》

查理蒙格常說:「投資人需要一套模型格狀結構。」

但很多人會誤解這句話,會誤以為只要學會很多名詞與理論就可以;實際上,「知道」不等於「會用」,很多人可能看過書、寫過筆記、甚至聽過演講,但在資本市場的實戰中,仍然被市場打得節節敗退。

問題出在哪?

在於沒有一套可執行的系統邏輯來把這些模型變成具體行動。

《光靠反應,是來不及的》

2025年4月的關稅戰爆發當天,美股與亞洲市場同步重挫,三天內蒸發全球市值近8兆美元,而台灣還正在沒開盤的連假當中,相信許多人都急如熱鍋螞蟻,開市即跌停,任何反應都無效,許多投資人當下手忙腳亂:

有人恐慌砍倉,結果錯過反彈;有人試圖加碼抄底,結果加在錯的標的;有人「持盈保泰」,結果高估風險錯失收益。

這一切,關鍵不在操作快慢,關鍵在「風險發生前是否已建好系統?」

《什麼是「系統」?》

用模型思考,用原則決策,蒙格 × 達里歐 × 納瓦爾的共識:

「做決策,不能靠情緒,也不能靠單點數據。必須靠可重複執行的邏輯架構。」

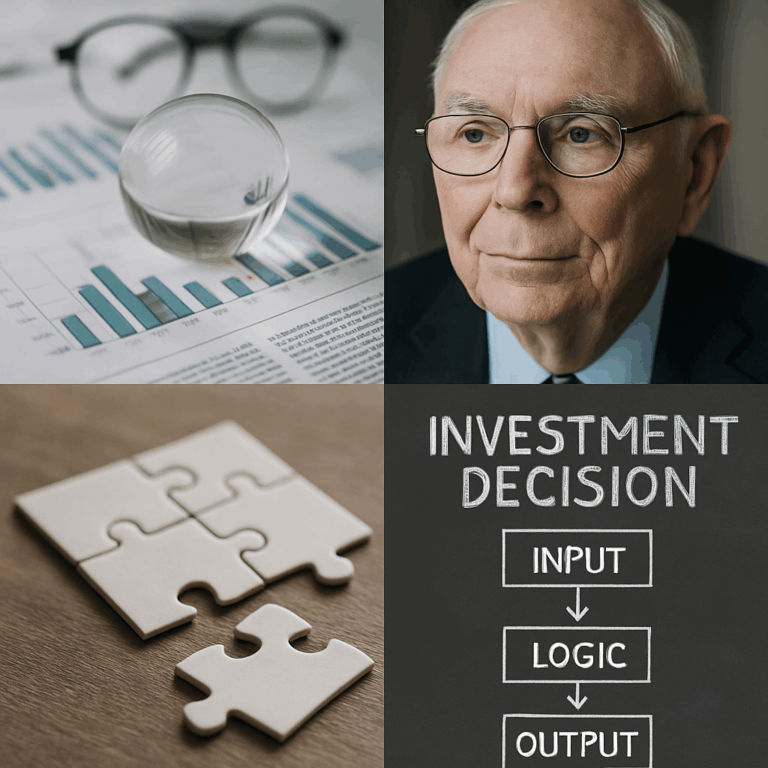

從這個邏輯出發就能發展出系統,簡單來說,投資系統需要包含以下三層:

一、判斷模型(input):怎麼觀察市場?用哪些心智模型?

例如:供應鏈風險+心理恐慌+會計體質

二、原則框架(logic):用什麼規則做判斷?

例如:如果利空來自政策干預,而非經濟基本面,如何評估回彈機率。

三、操作策略(output):會怎麼動手操作?

例如:對核心資產維持持有、對週期型資產設定停利區間、對非核心直接剔除等都可以是。

像這樣一整套的模型就是「資產決策系統」。

《資產配置,不該靠直覺,而是靠邏輯轉化》

納瓦爾說過:

「好決策靠預測,偉大的決策靠設計。」

設計什麼?設計一個不依賴情緒的配置架構。

舉例來說,遇到2025年4月這種不確定波動期,我們可能會看到:

一、科技股大跌:

(一)一般散戶,恐慌賣出或瘋狂加碼

(二)系統化投資人,依技術優勢+估值水準+現金流條件分批調整

二、傳產股回跌:

(一)散戶誤以為便宜可撿

(二)系統化投資人,分析是否具備轉嫁關稅能力

三、美元急升:

(一)散戶驚慌換匯避險

(二)系統化投資人,判斷是否因資金流向或政策預期,選擇性配置外幣債券或海外資產

這種「分類 + 條件 + 應對」的邏輯,就是從心智模型延伸出來的操作架構。

《如何建立自己的「思維→配置」流程?》

用一個簡化版系統設計流程,可以幫助把「會想」變成「會做」:

第一步:模型輸入(INPUT):

一、心理學模型:市場正在過度悲觀還是亢奮?(情緒指數、社群情緒)

二、會計模型:這家公司的自由現金流夠撐90天風暴嗎?

三、政治經濟模型:政策是長期轉向還是短期干預?

第二步:轉化原則(LOGIC)

一、建立三道分析邏輯:

(一)判斷風險來源(內生/外部)

(二)預估市場修正幅度(根據歷史分布)

(三)設定可容忍虧損/停利條件

第三步:策略輸出(OUTPUT)

一、設定三層資產結構:

(一)核心資產(不可賣,如ETF、護城河企業)

(二)彈性資產(應變調整,如週期股、科技成長)

(三)防禦資產(債券、現金、水庫型資產)

設定好SOP,投資就不會每次出現新聞或大跌就手忙腳亂,投資就會有一個「內建邏輯」的行為指南。

《有自己的判斷邏輯嗎?還是總借用別人的想法?》

很多人做投資的決策,其實不是自己想出來的而是:「新聞怎麼說」、「分析師怎麼喊」、「某部落客怎麼寫」;這不是系統,這是代用腦袋,請試著問自己:

一、我有根據自己理解的模型來設計資產配置嗎?

二、我的操作邏輯是可重複、可優化的嗎?還是每次都靠臨場反應?

三、我的持股名單背後,是隨機堆疊,還是有邏輯分類?

如果對這些問題都沒有答案,那就不是投資,只是在盲目下注。

《打造自己專屬的「決策地圖」》

投資前應該先要求自己完成這個任務,建立自己的「資產決策地圖」:

一、列出常用的5個心智模型:

例如:確認偏誤、複利、供需、避險資金流、自由現金流

二、寫出這5個模型能應用在哪些資產判斷上?

例如:自由現金流→篩選企業;心理學→市場熱度辨識

三、設定自己的三層資產分類法

例如:核心(不能賣)、彈性(可調整)、防禦(保命用)

四、設計一條「發生大事時」的應變流程:

例如:出現重大政策干預時→評估影響→3天內做決策→30天內觀察反彈或平倉

請注意,這不需要完美的答案,但需要發展出一套固定的邏輯。

這會是從「知道」跨進「會做」的分水嶺。

《知識不轉化為系統,那就只是認知泡沫。》

查理蒙格的「模型格狀結構」只是第一步,最重要的是要如何讓它落地成爲投資行為。

雷達里歐的《原則》不是在教「控制市場」,而是教「設計行動系統」來面對不確定性。

納瓦爾也提醒我們:「自由的人生來自對自己思考的掌控,而不是對市場的控制。」

所以,立即把學到的所有模型、概念與理論開始整合,並設計一套屬於自己的資產決策系統這才是通往長期穩健財富的踏實路徑。